毎年、私の太陽回帰図が、ある人の前年の太陽回帰図とよく似ています。

1年遅れで、毎回似たような印象になるのが不思議で──つい参考にしたくなるんですが、

似ているのに、同じような一年になるとは限らないんですよね。

今回は、その“似ているのに違う”理由について、少し考えてみました。

1.パッと見、よく似た太陽回帰図の私たち

西洋占星術初級講座で知り合ったKさんと太陽回帰図の話で盛り上がることがあります。

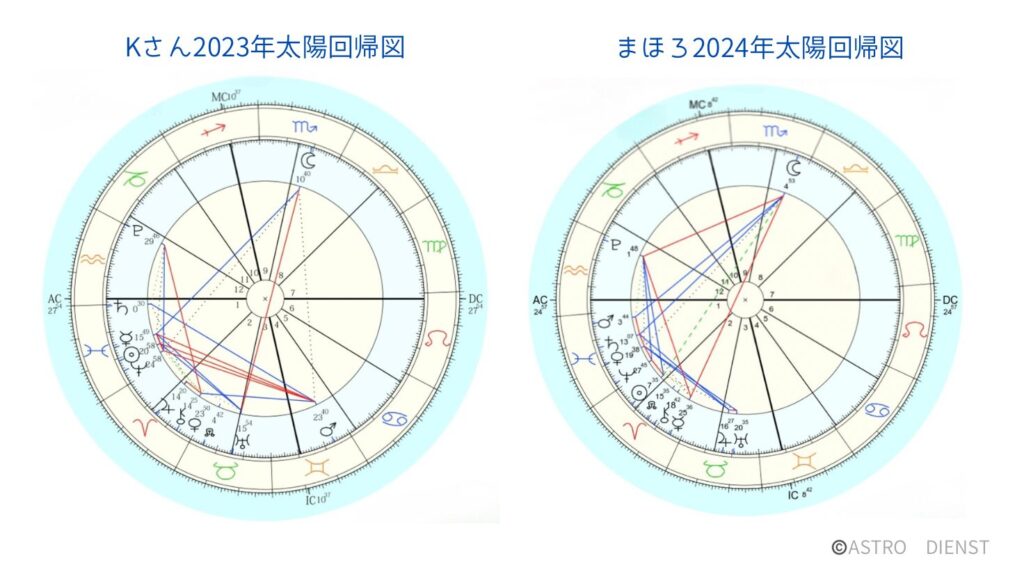

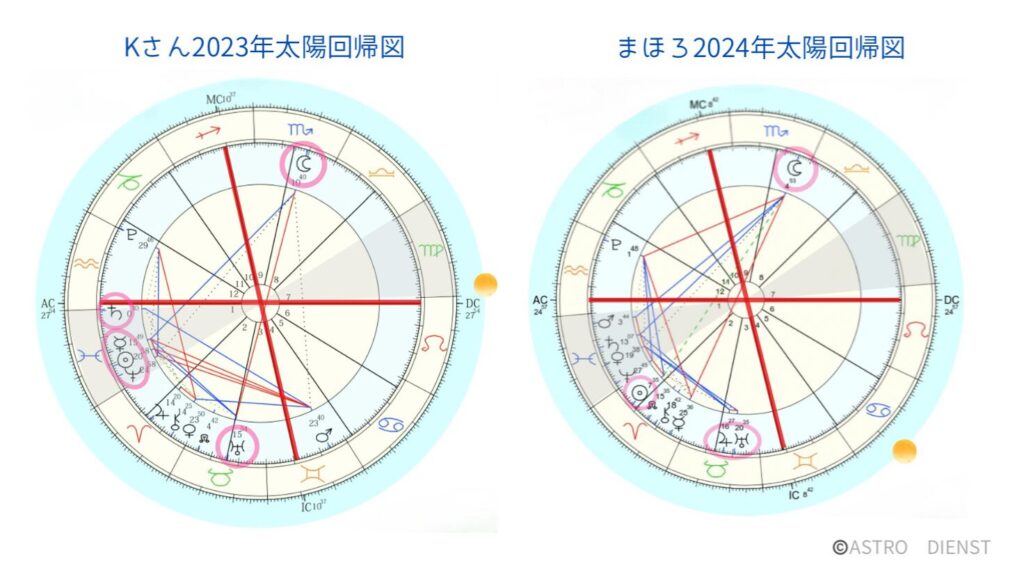

というのも、下記の画像を見てください。パッと見、なんか似てませんか?

そもそも、Kさんは魚座の太陽で、私は牡羊座の太陽。

よく見れば、他にも違うところはありますが、アングルのサインとか、天体の散らばり方とか、パッと見の印象は似ています。

1年後に私がKさんを追いかける形で、毎回似た印象の太陽回帰図になります。

そんなこともあり、私はKさんに「去年はどんな年だった?」とよく尋ねていました。

「仕事がめちゃくちゃ大変だった」と言われると、「なるほど、じゃあ私も今年は忙しくなるのかも」と参考にしていたのですが──実際は、まったく違う1年になりました。

こんなに似ているのに、なにが違うのでしょう?

2.太陽回帰図は出生図ありきな事は否めない

太陽回帰図は単体で読むのではなく、出生図との関係性を踏まえて読む必要があります。

「自分の生き方」という土台が違えば、同じような配置でも現れ方がまったく異なるのです。

3.どこが違うのか比べてみる

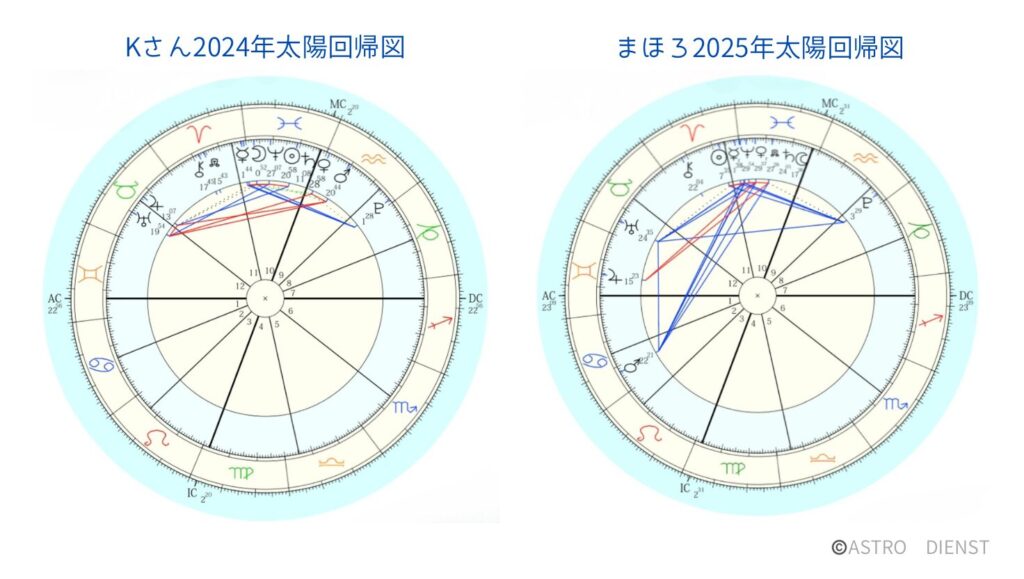

Kさんと私の太陽回帰図は、アングルのサインや天体の配置が、パッと見の印象としては「似ている」と感じるものでした。

しかし、細かく見ていくと、天体の位置やハウスの支配星のアスペクトなどに違いがあり、それが実際の出来事に大きく影響しているように思えます。

今回は出生図の要素はひとまず脇に置いて、太陽回帰図のどの部分が異なっていたのかに焦点を当てて考えてみます。

比較しやすいように色分けしてみました。

「太陽回帰について①」に記載していた太陽回帰図の読み方の表にあてはめてみると、こんなふうになります。

違っている部分にはオレンジで色を付けてみました。

こうして並べてみると、印象が似ているとはいえ、細部には意外と違いがあることがよくわかります。

| 太陽回帰図 読み方の表 | Kさん | まほろ |

| ①太陽回帰図のASC | 水瓶座 土星合 | 水瓶座 |

| ②太陽回帰図のASCの支配星 | 3ハウス 牡牛座天王星 蠍座月と衝 | 3ハウス 牡牛座天王星 牡牛座木星と合 |

| ③太陽回帰図の太陽 | 1ハウス 水星-太陽-海王星合 インターセプト | 1~2ハウス ノーアスペクト – |

| ④太陽回帰図の月 | 9ハウス 3H天王星と衝 | 8ハウス 12H冥王星とスクエア |

| ⑤出生図の月は太陽回帰図の どこのハウスに入るか | 7Hハウス | 5ハウス |

⑥太陽回帰図のMC | 射手座 | 射手座 |

| ⑦その他チェックすべきところ | インターセプト1H-7H 風1 | インターセプト1H-7H 風1 |

4.実際に読んでみる

私の2024年の太陽回帰図については、「太陽回帰について①」で詳しく読み解いていますので、よろしければそちらをご覧ください。

今回の記事では、主に比較対象との違いに焦点を当てていきます。

また、今回は太陽回帰図の話なので、特に言及されていない天体は太陽回帰図のものになります。

月の配置が示す精神的な圧迫

ホロスコープで1つだけポツンとある天体をシングルトンと言います。

この太陽回帰図の鍵となるのは、実はこのポツンとした月ではないかと思います。

Kさんも私も、太陽回帰図の月が8ハウスにあり、しかもバイアコンバスタの領域。

私は12ハウス冥王星とのスクエアだったからか、ペットロスに苦しんでいました。

一方、Kさんは、3ハウスの天王星とオポジション。

この配置は、予測不能な人々や状況との関わりを示唆していて、まさに「未知との遭遇」のような年だったのではないかと思います。

実際、Kさんは「異次元感のある人々と関わらざるを得なかった」と語っていて、精神的にもかなり消耗したと言っておられました。

昇任昇格と2ハウスの華やかさ

そんな中、Kさんは昇任昇格も経験していたそうです。

昇任昇格と聞くと、つい10ハウスにベネフィック天体が入っているのでは?と想像してしまいますが、実際には10ハウスは空。

ただし、10ハウスの支配星である木星が2ハウスにあり、さらに金星も2ハウスに入っていました。

加えて、ASCに土星が合していたことから、責任が増すタイミングだったことがうかがえます。

この「責任の増加」と「物質的な豊かさ」の合わせ技が、昇任昇格という形で現れていたのかもしれません。

私の2ハウス水星──メール鑑定の始まり

ちなみに、私の太陽回帰図では2ハウスに水星が入っていました。

この配置については当初あまり注目していなかったのですが、振り返ってみると──この年に西洋占星術のメール鑑定を始めていたのです。

水星はコミュニケーションや情報のやり取りを象徴する天体。

まさにその象徴通り、鑑定という形で人と関わり、知識を伝える活動が始まっていたことが、太陽回帰図にもちゃんと表れていたのだと気づきました。

インターセプトがもたらす制限とフラストレーション

Kさんも私も、太陽回帰図の1〜7ハウスにインターセプトがありました。

出生図にインターセプトがある場合は「時間をかけて発揮される潜在的な力」と読みますが、太陽回帰図では「制限」や「フラストレーション」として現れることが多いとされています。

私の場合、火星・土星・金星・海王星がそのインターセプトの中に閉じ込められていたためか、仕事以外では人とほとんど会わず、引きこもりがちに。

ここだけの話、週末や連休にはお風呂にも入らず、ただただグダグダと過ごしていたこともありました。

一方Kさんは、土星・水星・太陽・海王星がインターセプト内にありました。

おそらく、「自分は何のために生きているのか」という存在意義が見えなくなり、何も考えたくないという思考停止状態に陥っていたのではないかと思われます。

普通なら耐えがたいほどの苦しさだったと思いますが、Kさんは“武士”と評されるような出生図の持ち主。

そんな状態でも、なんとか仕事をこなし続けていたのではないでしょうか。

低速化されたスマホのような状態

太陽回帰図で天体がインターセプトに閉じ込められている状態は、スマホのデータ通信量を使い切って低速化されたときの感覚に似ているように思えます。

使えないわけではないけれど、動きが鈍く、思うように使えず、ストレスが溜まる──そんな状態です。

つまり、余力がなく、対応するだけで精一杯になってしまう年だったのかもしれません。

Kさんにこの年の様子を聞いたところ、「アホみたいに仕事に生活を捧げてた」と語っていました。

バリバリ働いていたというよりは、限られたエネルギーをすべて仕事に注ぎ込んで、なんとか乗り切っていた──そんな印象を受けました。

出生図の月が示す「この1年の課題」

太陽回帰図では、出生図の月が入るハウスのテーマが「その年の課題」とされます。

Kさんの月は7ハウスに入り、他者との関わりがテーマに。

私の月は5ハウスに入り、自己表現やエゴの扱いが課題となっていました。

1〜7ハウスにインターセプトがあるのは2人とも共通していましたが、Kさんは対人関係に、私は自己との対話に比重が傾いていたようです。

Kさんの出生図の太陽は9ハウスにあり、出版社で編集の仕事をされています。

この年は、仕事で無理難題を次々と押し付けられ、精神的にかなり追い詰められていたと話していました。

まさに、7ハウスの月が示す「他者との関わり」が課題として重くのしかかっていたようです。

ノーアスペクトの太陽と自己確立の模索

一方、私は「他者から見た正解」ではなく、「自分はどうしたいのか」を真剣に考える年でした。

太陽はインターセプトには入っていなかったものの、ノーアスペクトだったため、ひたすら自問自答を繰り返す日々。

振り返ってみると、誰にも相談できず、ひとりでぐるぐる苦しんでいたような感覚が残っています。

ASC支配星のアスペクトの違い

ASCの支配星である天王星が3ハウスにあるのは2人とも共通していました。

ただし、私は木星とコンジャンクションしていて、3ハウスの支配星・金星は魚座で1ハウスに。

そのため、自分らしさの追求を学びの場に広げることができ、自己理解が深まり、自分を少しずつ受け入れられるようになった年でした。

Kさんは、月と天王星がオポジションで、3ハウスの支配星・金星は牡羊座で2ハウスにありました。

この配置を見て思い出したのが、Kさんが「お高めの絵を衝動買いした」と言っていたこと。

異質な人々との関わりに疲弊し、そのストレスを買い物で発散していたのかもしれません。

MCとその支配星が示す「成果の行方」

太陽回帰図のMCは、その年に頑張った結果、どんな成果が得られるかを示します。

ですので、理屈としては、そのMCの支配星を追うと、その成果がどこに還元されるのかがわかるのではないでしょうか。

私の場合、MCの支配星・木星は3ハウスにあり、成果を学びや言葉を通じて人に伝える流れが見えました。Kさんの場合は、木星が2ハウスにあり、成果が自己のアップグレードや物質的な充実に還元されていたようです。

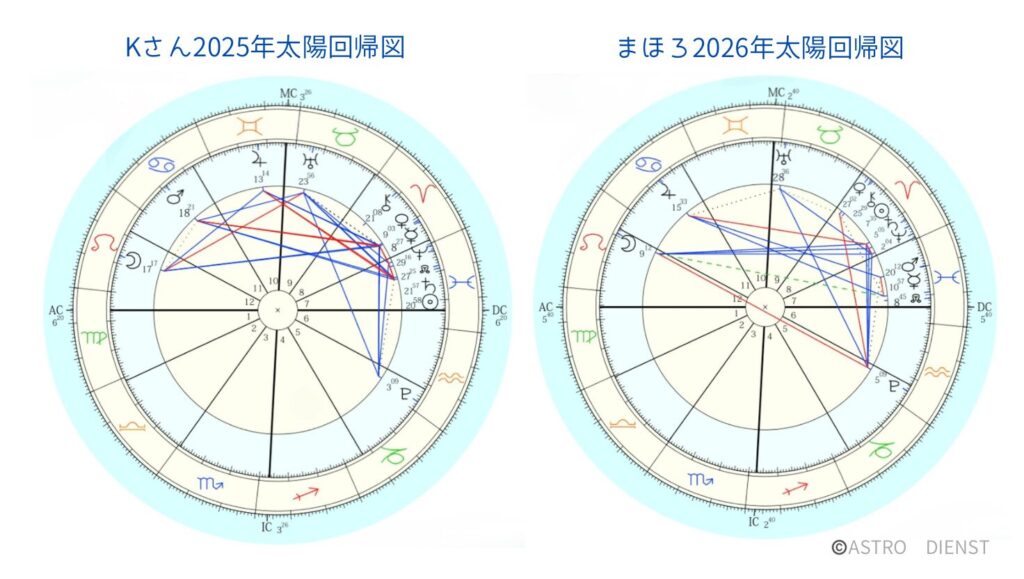

5.次の太陽回帰図は「魚魚しさ」がテーマ?

2人とも、次の太陽回帰図は「魚魚しさ」が際立つ配置になっています。

おそらく「受容」がその年の看板テーマになるのではないかと感じています。

ただし、「受容」といってもその形は異なります。

Kさんの太陽は10ハウスに入り、自分を強化し、人々を受け入れる力をつけて、さらに高みへと昇っていく流れ。

私は11ハウスに太陽が入り、学びによって得た気づきを人に伝え、仲間を増やしながら、さまざまな人を受け入れていく流れ。

似ているようで、やはり違う──そんな太陽回帰図の展開になりそうです。

6.似ているからこそ、比べてみる価値がある

毎年「なんだか似てるよね」と話題にはなるものの、これまで真面目に比較したことはありませんでした。

パッと見の印象が似ている太陽回帰図でも、細部を丁寧に見ていくと、配置やアスペクト、ハウスの支配星などに違いがあり、それが実際の出来事に大きく影響していたことがわかります。

ですので、「去年の太陽回帰図はどんな感じだった?」と聞いても、それをそのまま参考にするのは本来無理のある話。

似ているからといって、同じような1年になるとは限らない──それが太陽回帰図の面白さであり、奥深さでもあります。

今回、初めて真剣に比較してみたことで、太陽回帰図の読み方や解釈の幅がぐっと広がりました。

印象だけでなく、構造や象徴の違いに目を向けることで、より立体的にその年のテーマを捉えることができるようになった気がします。

そして何より、こうした比較を通じて、自分自身の歩み方や感じ方にも改めて気づくことができました。

太陽回帰図は、単なる予報ではなく、個人の内的な旅路を映し出す鏡のようなもの──そんなふうに感じた番外編でした。