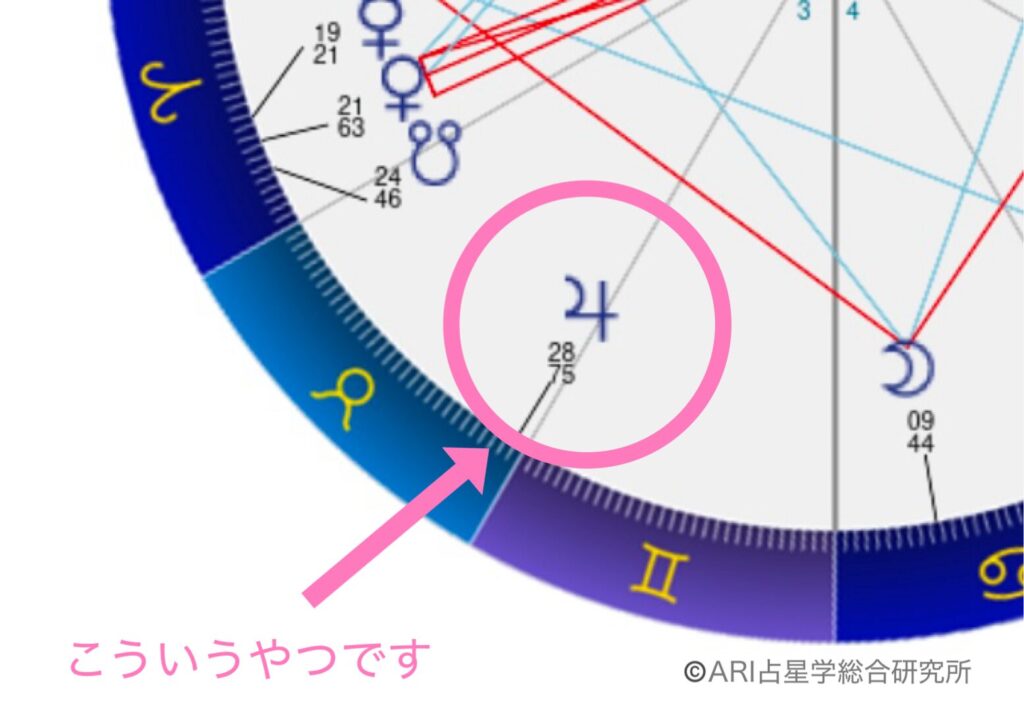

出生図を出してみた時に、天体に線(アスペクト)が何もない場合、それはノーアスペクトの天体である可能性が高いです。

1.ノーアスペクト天体とは何か─出生図の中で“突出”する存在

ノーアスペクトの天体は、出生図を凌駕するほどの「突出した傾向」を持つとされており、非常に個性的な働き方をします。

2.ノーアスペクトの定義について

定義としては、10天体(太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星)との間に、オーブ(アスペクトの許容範囲)5度以内のメジャーアスペクトがない場合、それはノーアスペクトの天体と見なされます。

ちなみにメジャーアスペクトとは、以下の5つを指します:

- コンジャンクション(0度)

- オポジション(180度)

- スクエア(90度)

- トライン(120度)

- セクスタイル(60度)

3.アスペクトとは─天体同士の“アイコンタクト”

出生図において、天体同士が特定の角度で結びついているとき、それはアスペクトが形成されている状態です。

アスペクトの語源はラテン語「aspectus」に由来していて、「見ること」や「目で見ること」を意味するそうです。

つまり、アスペクトとは元来、天体同士がアイコンタクトを取っている状態を示しているのではないでしょうか。

アスペクトをイメージしやすくする例え

アスペクトにはソフトアスペクトに分類されるものとハードアスペクトに分類されるものがあります。この2つの違いを、サッカーに例えてみるとこんなイメージになります。↓

| ソフトアスペクト →調和・安定 パスコースやタイミングをアイコンタクトで示すように、スムーズに連携できている状態。 ぬるま湯に浸かっているような感じで、安心感はあるけれど、成長はあまり見込めないかもしれません。 |

| ハードアスペクト →緊張・困難 ノールックで鬼パス。受け手には厳しいけれど、ぬるいパスでは敵に阻止されてしまうため、上手く対処できればゴールに直結する可能性も高い。 何とか対処しようと悪戦苦闘していくうちに、いつの間にか本人のスキルが上がっている──そんな成長のチャンスを秘めています。 |

このように、アスペクトは単なる角度の話ではなく、天体同士の“関係性”や“対話の質”を示すもので、ノーアスペクトの天体は、さながら、誰とも目を合わせず、ハウスの中に引きこもっているような存在──そんなふうに捉えると、よりイメージしやすくなるかもしれません。

4.ノーアスペクト天体の“純粋性”とは?

ノーアスペクトの天体は、その天体の特性が純粋な形で発揮され続け、いつまでも色褪せることがないとされています。

私も最初は、「水星だったら水星そのものの特性が純粋に発揮される」という意味なのかと思っていました。

実際、本に書かれている天体ごとのノーアスペクトの解釈は、そのような方向性で語られていることが多いです。

しかし、私の周りのノーアスペクト天体を持つ人々を観察していると、どうもそうではないような気がしています。

5.ガラパゴス化するノーアスペクト天体

私の実感としては、天体本来の“純粋な姿”ではなく、サインという色味をまとい、在室しているハウスという場の影響をしっかりと受けた天体が、他の天体の監視がないがために野放しになって増大したり、あるいは引きこもって出てこない──そんな状態になっているように思えるのです。

つまり、ノーアスペクトの天体は「ガラパゴス化」しやすい傾向があるのではないかと感じています。

※ガラパゴス化とは、大陸から隔絶されたガラパゴス諸島で生物が独自に進化したことをなぞらえた表現です。

6.実例:魚座水星のノーアスペクト

仕事関係の人で、魚座の水星がノーアスペクトの方がいます(ハウスは不明)。

水星は魚座でデトリメント(障害)・フォール(落ち込み)となり、本来の力を発揮しにくくなります。

魚座色に染まることで、インスピレーションに依った思考回路を持つようになり、論理的な思考が不得手になる傾向があります。

その結果、人に自分の考えを筋道立てて説明することが苦手になりやすいのです。

一方で、ノーアスペクトの水星は感情と連動しない知性であるため、文筆業や研究者に向いているとされることもあります。

もし、そうであれば、理屈上は、アスペクトがないことで魚座水星のデメリットが軽減されるはずですが、実際にはそうなっていません。

7.ガラパゴス化の実感─説明できないその人の行動

その人は、何でも人に聞いてくる割に、肝心なところは何も聞かずに勝手なことをしでかします。

なぜそうしたのか説明を求められても、「それでいいと思ったから…」と答えるだけで、意図を説明することができません。

ミスを指摘されると、すべて人のせいにします。

やりたくないことに対しては、「〇〇さんもそんなことするのはおかしいと言っている」と部外者の言葉を盾にしてきます。

その人には、内部事情を知らない人の意見が通用しないということがわからないようです。

このような様子を見ると、「水星の特性が純粋に発揮されている」というよりは、魚座水星がガラパゴス化しているように見えるのです。

8.ノーアスペクト天体の両極性と進化の方向

松村潔先生は著書の中で、「人によっては天体の示す面で引っ込み思案になったり、あるいは反対に発展性を人為的に過剰補償するところから出すぎた作用になる」という両極端の効果を持ちやすいと述べています。

先ほど例を挙げた方の場合も、水星の働きが引っ込み思案になった結果として今の状態──という説明も可能ではあります。

ですが、他のノーアスペクトの人を観察していても、「ガラパゴス化している」として読んだ方が、そのキャラクター像に迫る感じになりやすいと私は感じています。

9.結論─“進化したらどうなるか”で読む

もし、本に書かれている天体ごとのノーアスペクトの解釈にピンとこない人がいるなら、

その天体がガラパゴス化したらどういう進化をするか──という視点で考えてみると、「こういうことか!」と腑に落ちる瞬間が訪れるかもしれません。