西洋占星術には、「5度前ルール」という考え方があります。

これは、ハウスの境界線(カスプ)の手前5度以内にある天体は、次のハウスに入っているものと見なされるというものです。

ちなみに、このルールはハウスにのみ適用されるもので、サインには使いません。

成り立ちの考察よりも、「実際どう読むのか?」の方が気になる方が多いと思うので、今回はその読み方に焦点を当ててお話ししていきます。

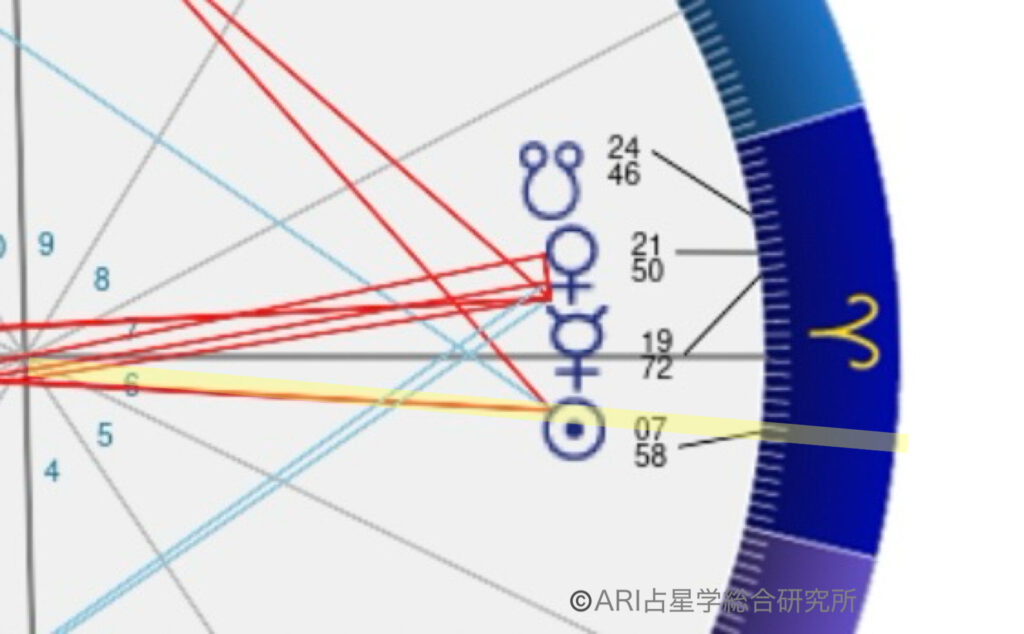

↑例をあげると、この6ハウスにある太陽は7ハウスに入っているものと見なされます。

1.占星術家の見解は3タイプに分かれる

この5度前ルールについての見解は、占星術家によっておおむね以下の3つに分かれます。

- 完全に次のハウスのものとして考える派

- 両方のハウスを見て判断する派

- アンチ5度前ルール派

私は講座で②の「両方のハウスを見て判断する」と教わりました。

学び始めたばかりの頃は、両方のハウスを見比べて、影響が強く出ている方を採用するという読み方をしていました。

ですが、様々なホロスコープを読んできた今は、「両方のハウスで働いている」と感じることが多くなっています。

2.両方のハウスで働く─でも同列にはしない

とはいえ、2つのハウスを同列に扱ってしまうと、その天体の持つテーマがぼやけてしまうような気もします。

出生図において太陽が6ハウスと7ハウスの境界線付近にある場合を例に考えていきましょう。

それぞれのハウスに太陽が入る時の意味合いは以下のようになります。

- 6ハウスの太陽:

人からの期待には無理してでも応えようとする努力家。

主体的に生きることに不安があり、サポート的立ち位置の方が能力を発揮しやすい。医療従事者も多い。 - 7ハウスの太陽:

他者の影響を受けやすく、パートナーに自身の生き方や判断を委ねがち。

人生の目的がパートナーシップになりやすいため、結婚願望が強い人も多い。

なんとなく主体性に欠ける感じが共通しているような気はするものの、人生の目的は何になるのか、どこを目指せばいいのかなど、明確なビジョンは見えてきません。

3.“意識だけ次のハウスに向かっている”という読み方(自己流)

そこで私が提案したいのが、「天体は今のハウスに身を置きながら、意識だけは次のハウスに向かっている」という読み方です。

これは完全に我流なので賛否両論あるかと思いますが、イメージとしてはこんな感じです。

・6ハウスにとって、7ハウスは憧れのネクストステージ。

・7ハウスが抱える矛盾や葛藤は、6ハウスからは見えない。

・今ある問題や課題もネクストステージに行けば解決できるのかもしれない─

─そんな希望をいちずに抱いている。

「1年生になったら♪ 友達100人できるかな♪」という歌がありますが、

1年生になったからといって今の自分が続いていくだけなので、実際には劇的な変化は起きません。

でも、それだけ「1年生」というステージに憧れと期待を抱いている──そんな感覚に近いのではないでしょうか。

4.今のハウスに身を置きながら、意識は次のハウスに向かっていると読んでみる(自己流)

もし自分のホロスコープに「どっちのハウスなのか判断に迷う天体」があったら、

こんなふうに「今のハウスに身を置きながら、意識だけは次のハウスに向かっている」という読み方を試してみてはいかがでしょうか。

その天体が抱えるテーマが、ぐっとわかりやすくなるかもしれません。